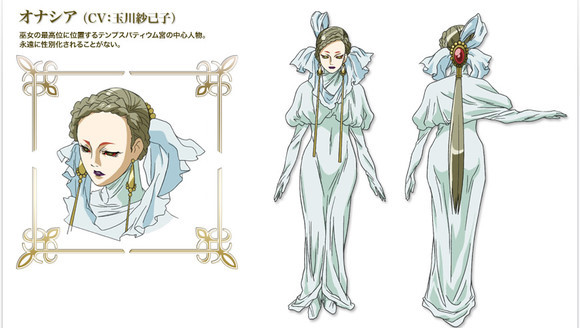

标题动画考察5 怀旧的文法——动画脚本家冈田麿里所描绘的自然(true tears, 龙与虎, Simoun, 放浪息子, 那朵花) 标题链接https://zhuanlan.zhihu.com/p/20128491 赞同数赞同 54 评价数8 条评论 标题1动画考察5 怀旧的文法——动画脚本家冈田麿里所描绘的自然(true tears, 龙与虎, Simoun, 放浪息子, 那朵花) 日期然而这是故意这样描绘的。这是因为这些作品表层的主题都恰恰是“青春”。这是一种被抽出的青春,一种逝去的时间。确实青春可以被认为是被万人所共有的东西。然而实际共有的只是一般性青春到来的时代,也就是思春期的普遍性而已,并非具体的事件。无论是从本质上亦或是从通俗上,看完这些作品能够联想到“确实我的高中时代也曾是这个样子啊”的人恐怕是不存在的。这些作品就是被做成了不会让人这么联想的。 正文为回报专栏突破100人关注,赞同突破200,速速送上第五篇。 喜欢本文的话欢迎去原答题链接赞同支持:如何评价动画剧作家冈田麿里? - Macro kuo 的回答 前一篇 动画考察4 被事先决定命运的孩子们——关于龙与虎的历程 2011年与魔法少女小圆共同获得第十六届动画神户赏的脚本家冈田麿里。她作为该赏这次唯一的个人获奖者,笔下的作品可以说是深受广大动画迷的喜爱。而这个动画考察系列前四集都是她的作品。本次想从她的另一个成名作2008年一月新番的true tears开始,主要围绕true tears, 龙与虎, Simoun, 放浪息子, 那朵花等作品解析一下这位当红动画脚本家的故事文法。  怀旧的文法——动画脚本家冈田麿里所描绘的自然 true tears第一话的开头给人以不可思议的印象。这是因为本应是女主人公之一的汤浅比吕美就那么飘然出现在了画面之中。这简直就像是家人,路人,甚至是背景一般,那么理所当然地融入了画面之中。  这点只要和另一个女主人公的石动乃绘相比较就能知道其特别之处。石动乃绘是在第一话的中盘登场的,这个登场就顺理成章的有着其异质性:她登上校园庭院里的树枝上,从那里俯视主人公。  紧接着,她本来已经以“不要随便看”而拒绝了真一郎却又以“我下不来了”为由跳在他的身上,把真一郎当成了她的缓冲靠垫。这里,一般来说对于石动乃绘的印象就是被像上面所述的行为所象征的奇人吧。然而真正奇特的并不在此。这是因为描绘女主角这种异邦人的登场时,这种给人留下深刻印象的方式才是被常套的正道。  相反地,比吕美的登场方式才是真正奇特的。主角从二楼自己的房间下来的时候,她在昏暗的一楼房间里仿佛很自然似的面向发出模糊光芒的电脑显示器咔嚓咔嚓地敲打着键盘。主角问道“你在做什么”而她答道“我看人手好像不够呢”。虽然真一郎以“啊是这样么”表示领会了,恐怕观众会很难共有他的这种领会。至少可以感觉出比吕美并没有直接回答这个问题。当然,从后面明确的设定里可以得知,她的父母双亡,不得已寄居在真一郎家,而真一郎家经营酒窖,白吃白住的她就难免得主动帮忙打点他家的生意。关于这点刚才的场景确实给观众带来了迷惑,而这个迷惑是在之后会被解开的。而这本身也给故事带来了异质性。  于是如果说还有疑点的话,那么就是,看了OP之类影像的话就会明显发现这部作品里还有一个女主角的这点。她就是安藤爱子。跟她比,乃绘和比吕美等人反而有着明确的角色作用。爱子是作为比主角大一岁的青梅竹马,并以与乃绘或比吕美所演绎的那种奇特无缘的方式自然地登场的。虽然在这部这三人外没有其他显眼的女性角色存在的作品里可以说有着足够的魅力,而喜欢着主角的这点也可以想象得出她有着女主人公的属性和作用,可是却很难把她与乃绘和比吕美放在同一个立场上考虑。这是因为,她最终,或者说从一开始,就没有在真一郎的选择范围之内。那么是不是说她本应该是没有必要的存在呢?  当然不是。我们在这里可以看出一个简单的均衡。这就是为了使得比吕美的立场成立的一种均衡。很显然,比起乃绘,爱子很普通,而比起爱子,乃绘很特别。然而,比吕美却有着比起乃绘是普通的同时,比起爱子是特别的这种中间立场。这样子,如果跳至故事的结局的话,就会发现真一郎选择了在这个立场的比吕美是有着一定的意义的。而这又是一种什么意义呢? 再比如,有着相似构造的——主人公被三个女孩子喜欢的——冈田麿里脚本的作品里有龙与虎这部。它与true tears在不同意义上有着错综的构造。  故事初期是一种四角关系。喜欢栉枝实乃梨的高须龙儿和喜欢北村祐作的逢坂大河虽然互相帮助实现对方的恋爱,作为关键对象的实乃梨和北村却反过来共同帮助结合高须和大河。而从故事的中间,川岛亚美就以代替这个北村的形式登场,于是亚美就开始破坏这个四角关系的安定性了。她很率直并不掩饰自己对高须的好意,很快看破大河在隐瞒自己对高须好意,并对实乃梨的装作无知应援大河以来回避自己对高须的感情和高须对自己的感情的这种伪善采取攻击。极端点说,整个故事没有了亚美就不会发展下去了。 此时,我们能从斟酌亚美和实乃梨的关系开始考虑比吕美的位置。如果单纯地将乃绘或大河看作是代表着一种神圣的存在——把这当做是由一种由奇特性和少女性而来的东西——那么相对的比吕美或者亚美等人物就反而可以看作是一种通俗的存在。而这种通俗性的实质又是什么呢?这就是成长=性征的问题。 缠裹着少女性出现的神圣从某种程度上来说是一种无时间性(不会成长)的东西。比如说,大河的小动物似的梦幻性——与表面上的乱暴性相反地——或是说失去了自己眼泪的乃绘的存在就是这种东西。这里有着不容亵渎的和其他人无法承担的崇高性。而另一面亚美和比吕美所呈现出的与其说是少女性不如说是女性性的本身。而女性性这种东西到底又会是在什么样的瞬间体现出来呢?这是这个人在本身实际存在的性征摇摆中能将其捕捉的时候,也就是说,在非女性的部分变为女性的时候。 冈田就是描绘像这种性摇摆的名手。事实上回想起来,她将性定位上的摇摆作为主题的作品就有西蒙(Simoun),放浪息子,萝莉的时间,砂沙美魔法少女俱乐部等等。其中最为重要的就是前两作了。  在西蒙这部作品里,这个主题作为故事世界的原理而被描绘了出来。作品里所有的人都是以“女性”出生,超过十七岁的时候到被称为“泉”的圣地进行性别选择,从此成为或男或女。于是,初期状态的“女性”已不再是普通意义上的女性了。作品中描绘了这个性别选择前的少女们作为“巫女”乘上神的驾机的Simoun战斗的样子。这点上少女们也还是担任了神圣的机能。  更进一步来说,很有意思的就是,巫女的最高位的大宫煌的存在。“她”是由奥纳西亚这个少女没有选择自己的性别而产生的。也就是说,选择了不选择的这个选项。因此而背负罪责,作为“永远的少女”担当执行少女们的性别选择的仪式,成为了虚无缥缈,因一触即逝而谁也不能拥抱,也不能被谁拥抱的孤独的神性存在。  在放浪息子里,描绘了围绕着以少年的女装志向,少女的男装志向中心的主题。而主要的登场人物全都不倾向于女装或男装的任意一边,背负着或多或少的性别倒错,在这个状态下描绘了恋爱,就形成了比看上去更为复杂的人物关系。  与前言相反的是,笔者在看过这部作品之后想到的,就是“这种少年少女的性别倒错难道与医学上所谓的性同一性障碍之类的现象是一类的么?”的这点。比如作品中有一个叫雪的变性人,也就是作为已经决定了自己性别存在的成年人登场,不时成为了主人公二鸟修一或女主角高摫佳乃的谈心对象。然而这两者之间是被决定性地断绝了的。这是因为,小孩们就只是在棉花糖般软绵绵的空间里沿着自然本愿的趋势来选择自己的装饰打扮而已,大人才是真正迎着周围强风般的舆论选择并自己决定了自己的打扮。这种强风的一个例子就显现在第十话的“只有我被笑话”里。 这两部作品里的故事展开,就像美国后结构主义学者朱迪斯·巴特勒所说的,让观众认识到性别是构成性的东西。此时对我们来说有用的是将大宫煌和雪作比较。也就是说,前者因为将少女的神圣性和作为其归结的无时间性体现了出来,所以才成为了虚无缥缈极为透明的存在。而雪则是作为承受了社会外压的这个强风的形式存在,而过着一种放在哪里都不合适的社会肿瘤般的生活。 这里有着本质性的存在论上的差异。对于大宫煌的既“不是”男也“不是”女,雪是既“是”男也“是”女。而这些作品里登场的众多少年少女则是在从这个“不是”到“是”的推移的狭缝中生存着的。 从这里我们可以将西蒙和放浪息子作为互相辅助的作品看待。也就是说西蒙的通过科幻式设定所抽象出的条件在放浪息子这个极为现实的设定下被注入到了新的载体中。这种将此实现的笔致正展现了冈田的技量。  那么在具有现实性的虚构创作里这个问题又是怎么被区分的呢?为了比较我们从西蒙开始确认。在这部作品里,结局是,在所有少女们都在选择或男或女后成为大人经营社会式的生活中,作为她们失去的少女时代的梦的化身,主人公的两位巫女在空中飞舞。这里,她俩并不是变成了大宫煌,但却到达了无时间性的领域。这个结局充满了谜团,并有着各种各样的理解,这里笔者想理解为:相对于大宫煌由于罪而永恒化,她俩是由于梦而成为了这种存在。那也就是说不是“虚无缥缈哪都存在却哪都不存在”,而是像“不存在于这里却存在于别的哪里”般的存在。在天空的彼方飞舞的人们。如果说大宫煌是罪人的话,她们则是赎罪者。什么罪?这个特殊世界整体所背负的。  另一方面放浪息子又如何呢?这里故事在描绘出二鸟的个头高过了姐姐,也开始变声了的这种生物性的强风开始显现的时候就结束了。只要是将现实当做舞台的故事,成为社会罪责的贡品牺牲的超越者什么的事是不可能存在的。然而,正因此他们才为了将自己还是“少女”的时候的事回想出来而选择了不经过“泉”而通过自己的态度来决定自己的命运。对于既没有战争也没有年龄限制的他们来说,这反而是作为更为残酷的决断而显现了出来吧。 当然,本论中并不把生物式性直接当做社会式性考虑。然而,生物式性是会从此被决定,并在决定的瞬间转化为强力权力的。在这之上,放浪息子就可以被考虑成描绘了一种无风(或者微风)地带的作品。画面中使用的特征性强的淡色系制作,可以说是在将文体与这种意图相对应的结果。可以说,在那里描绘了的就是这种仍未分化的性将要成为怎样的主体呢的这种心理摇摆。  虽说这是描绘了成长=性征这个范式的本质,然而却不能说就因此这里的舞台准备就是普通的。比如说同样是作为青春故事有吉卜力的岁月的童话等的,一眼看上去跟放浪息子印象极为相近,却在仔细看看比较后才发现正因为它们相似,才是极为不同类别的作品。也就是说,后者里也存在的可以想象的性的摇摆在这里只是在内面被倾斜拨动的,而前者里是以衣服的形式显现化了。当然,一个班上自然不可能聚集这么多背负着相似问题的小孩子,这个意义上放浪息子是作为将青春的问题想象式地抽出并再构成后的形态而存在的。并且这个规则在西蒙这个过去作品里已经明显被提示预告了出来。于是,就可以说,放浪息子是对于问题的易懂性极为抽象的实质性作品,就像那个飘茫的画面本身一样。 放浪息子里所描绘出的摇摆的抽象性。不用说这个问题在冈田麿里的笔致闪光的其他作品里也存在着。或者说,甚至应该说是在越难以发觉这个问题的影子的作品里越根深蒂固地存在着。比如说,看上去基本上像是描绘了异性的普通恋爱的true tears或龙与虎里。 在提出这个前提的时候,最先吸引人的必然是乃绘=大河式的圣少女。然而,如果说她们是被纯粹地描绘成了少女的话,问题的核心就不在她们身上。这是因为那里没有性征的摇摆。于是我们就应该反过来将目光投向这之外的人物。 征候之罪的深度。事实上我们可以直接找出这种主题。比如,从比吕美对于天真烂漫的乃绘的情念上的嫉妒里。或是,从实乃梨对于纯洁无暇的大河的逃避式的无视里。  比如在西蒙里,描绘了性别决定和恋爱经验几乎是必然相关联的状况。少女们之所以会选择“男性”是为了得到自己所爱的少女;选择“女性”则是为了将这个爱接受。而只要人不是像克隆一般地被产出来,而是通过生殖的结果生出来的,产生性别的差异就是有必要被提示出来的。可以毫不夸张地说,恋爱感情本身正是这个征候。 从这一点考虑,需要注目的是龙与虎的人物关系,说白了也就是实乃梨和亚美的关系。原本作为一种健全的青春类故事存在的本作里,恋爱上的事件不是作为性的决定这种内面式的问题,而是作为一种所有权的争夺,并以一种极为具体的冲突的形式所描绘。具体到极为直截了当,甚至是暴力性的,比如说大河和狩野堇仿佛破坏教室般的互殴可以算是典型。  或者说尽管不是主要人物,比如木原麻耶和能登久光的场外乱斗,  当然因为是男女,所以没有演变成互殴,这种赤裸裸的对骂却着实让观众感到绞心。 而这之中最为凄惨的口角之争还得算是亚美和实乃梨之间的那场。 第21话里有着以下的场景。

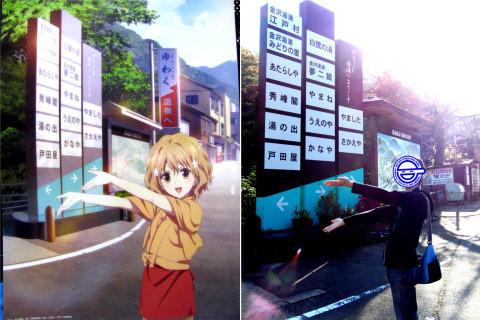

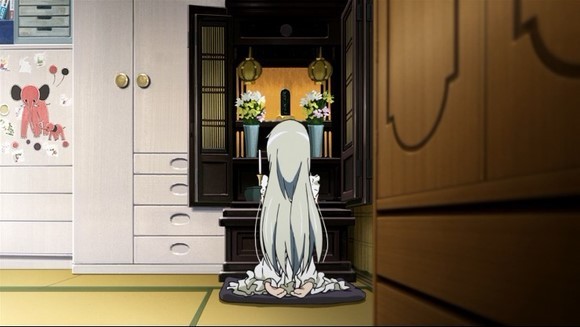

单从这种你来我往的台词就可以管中窥豹了,这里发话的两人的少女有着与少女最不相符的表情,表情里显现的就是情念的本身。而更有甚者,这个争论不仅仅停留于口头,第二天就发展到了实际互殴的程度。为何会发展到这种地步呢?这里就潜伏着摇摆的问题。是的,亚美是绝对不应该原谅实乃梨的。 为什么呢?这是因为实乃梨正行使着一种伪善。这种伪善就是,装作能够一直停留在少女时代的心理暗示。她所常常表现出行动的宗旨就应该是目前的“大家共同友好相处”。而就像前面所说的,在性差显现的恋爱关系里,一个人是绝对不能被复数的存在所共有的。而她说出这个宗旨的都是在这种不可能的现场。比如在高须和大河的关系上,或是在木原和北村的关系上。 当然,这时实乃梨想要在心情上摆出的是少女的立场。确实那里曾经存在着被支撑着的无风的乌托邦。然而将对于这个无风地带的怀旧当做理所当然而付诸行动的时候,就会出现一种暴力。而亚美所不能容忍的就是,发现不了这种暴力的钝感性或者是这种当做没发现的伪善。因为事到如今已经回不到那种无风的乌托邦的了。  此时值得注目的是,实乃梨所演绎的那种愚钝更像是男性式的这一事实。比如她一直以惊人的斯巴达方式参加社团活动和打工。虽然对减肥的话题有那么一点点反应,却对化妆,流行或恋爱之类的(正是亚美那群人所代表的)女性话题只字不提,反而像是为了鄙视这种话题般地专心于身体运动之类的事情。像这样被强调出来的性盲目结果成为了“大家共同友好相处”的态度的这点,与像是北村的行为相比较就容易理解了。之所以这么说是因为前面所说的木原和能登的激突实际上原因是北村对于木原主动接近的愚钝,以及能登由于其男性式的无神经而做的过头了的原因。对于这一激突,在场的同年级的女生甚至说出“完全就是暴力”的这种话。实乃梨在这里更为罪深的是,她本质上是女性所以实际上是应该理解了原委的,却又故意男性式地行动从而再次行使了暴力。 这里亚美和实乃梨的对立是本质上的。这几乎可以说就是一种内在性的对立。之所以这么说,是因为看上去极为不同的两人的立场却是共有完全相同的基盘的。这个基盘就是有着征候相伴的这个条件。征候就是,对于无风的少女时代即将结束的一种预告。正因此,会出现想要停留在少女时代的人也是自然的。然而这是不得不超越它的一种执着。在圣者不在的这个世界里,是不允许停留于永远的现在的。 作为有征性的性征。这是这个事物对于永远的反命题。这是因为作为性征具现而到来的月经就是它本身被刻印的节奏,以及行进的时间感觉本身。可是围绕高须的关系当中担当这个的只有亚美。而能够将这个停滞打破的也只有她。 亚美很准确地将对于这种无所适从的停滞的焦躁表现了出来。那就是“和你(实乃梨)说起话来不知怎的就有一种生理期的感觉”(第22话)这句台词。就像前面所说,这在是生物式的性被物象化的形态的同时,也是行进的时间其本身。本来这就是不可无视的。但是如果看上去像是可以无视的话,那就只有这是欺瞒,或者是本来就不存在这两个可能之一。实乃梨无视了月经式的忧郁,佯装了无时间流动性的乌托邦。而这种佯装却反而伤害了周围所有的人。 于是,由亚美和实乃梨的激突,不知为何地,大河的对高须的恋爱的感情突现,恋爱一口气地进展了的结局大概就是自然的归结了。也就是说,由这个激突使得冻结了的时间再次运转了起来。作为结果,时间这个普遍的条件把连曾被看作神圣之物的大河也包括了进去,给她带来了成长。 不幸的大概是,对于比谁都聪明的亚美来说,这个结果实在是很荒唐的这点吧。这并不是因为自己没有将高须得到手。这是因为最初就已经看透了这个归结。但是很多人都仿佛是为了延迟这个归结而在行动着的。然而从这个看法来说亚美并不能被列为例外。她的不幸,就是在有着自己也被同样的条件所束缚住的自觉下还不能停止自己的愚蠢行为的这点。事实上在作品中没有比亚美更后悔的人了。然而这是没有办法的。这里显现的就是青春的摇摆的本身。在无法与之抗衡的洪流中,谁都在喘息。 由着这种具体的冲突,龙与虎这部作品整体也向着“成熟”迈进。这是原作原本所持有的不能被篡改的本质性流向,并且这个流向被十分清晰地被展现了出来。而另一边的true tears又是如何的呢? true tears里面也并非没有直接的冲突,但是这部作品的中心却是由纯粹的内面的纠葛和“擦身而过”组成的。比如乃绘或比吕美的言行都过于不到位,而爱子本应是主要人物却和乃绘和比吕美基本没有牵连或瓜葛。这种关系狭缝中吹出的间隙风给true tears带来了奇妙感触。 此时值得注目的应该就是比吕美了。这是因为相对于大河=乃绘作为圣少女的一种孤高的存在,比吕美明显就有着背负着性征摇摆的身躯。此外她还被以一种特殊的方式所描绘出来。对于她来说爱子实在是很普通,爱子的行为方式实在是很人类化,青春化和理性化。而比吕美在另一面也有着不可解的地方。这个不可解就是因为内面的和文脉的纠葛过于复杂而引起的。也就是说套用龙与虎来说的话,原本相当于亚美和实乃梨的关系的东西在这里就被压缩到了比吕美一人身上。结果,爱子就从性征的摇摆中被解放开来,反而成了在两个男性间犹豫的一个“女性”而行动了。这虽是摇摆,但却不是性征印刻的从“无”到“有”的存在论式的差异问题。 那么对于比吕美的压缩又到底有着怎样的意义呢?至少并不是为了单纯地称赞性别未分化的少女的神圣性。相反的,更像是想要去克服它。然而这种克服绝对不是比吕美对于乃绘的克服之类的意思。相反的,就连至此为止都被认为是属于圣性的乃绘也——像大河复归恋爱般的——开始直面这个问题。在这个意义上,事实上乃绘和比吕美完全就是在相同的立场之上了。  这个事实与其在这一类作品的内部进行比较,不如与外部的作品比较更为容易理解。比如,实际上true tears在表层上看和AIR有着很相似的地方。在这里,神尾观铃和乌鸦的空,石动乃绘和鸡的地面这两个组合间能看出一组强烈的对应关系。女主角本人的性格在某处是超常的这一点,互相都对鸟有着特别深刻的感情的这一点,展现出的对于男性主人公的依存的这一点等等的共同点不胜枚举。然而很明显的是,比起共通性以上更为显眼的不如说是一种强烈的差异。  最为强烈的差异,就是相对于空是选择了飞翔的乌鸦,地面则是没有选择飞翔的鸡这一对比。而鸟的性质就原原本本地表象出各自人物的性质。这个差异作为了象征性的差异在两个作品中明确地被分隔了开来。true tear就是作为不能飞的存在,即人类的故事而展开的。 佐证这一点的就是雷轰丸的存在。这是在地面之前的一只的鸡,作为能够飞的存在而集聚了乃绘的期待。但是却早早地于第一话里被狸给活活吃掉,从故事中消失了。真一郎之所以会一开始被她注视,就是因为他有着这种能够捕捉到本应在逝去前飞翔的存在的才能。而实际上真一郎在绘本中将故事展开绘画成本来没能飞成的雷轰丸画成了最终展翅飞翔。然而,这里有必要注意的是,这说到底不过是虚构的故事而已的这点,和不如说真一郎是因为画了这幅画才变得远离乃绘的这个事实。例如,true tears的最后,是在雷轰丸墓前站立的乃绘的影像与STAFF的名单重叠相映中结束的。稍微牵强附会地说,这里所埋葬的就是AIR式的超越性。  此时,乃绘和比吕美同时作为堕落了的存在而活着。比吕美失去双亲后成为孤儿被招到主人公的家里时;乃绘则是在祖母去世的同时,将眼泪“送了出去”的时候。在这一点上两人都被同样的重力所束缚,从表现论上的舞台准备考虑,这俩人则有着形成对照的态度。相对于乃绘的常常反复登上高树枝再在从上面跳下来,  比吕美则是注目于她打篮球的场景,  也就是从地面起跳的样子。而这与其说是她自己在飞,不如考虑成她投的球在飞来的正确。如此看来,后者是有合理性的,而前者是具非合理性的。毕竟人是不能飞的。 事实上在true tears里天空象征的是死亡。比如对于乃绘来说那是死去的奶奶所在的地方。然而,在谈论这个主题的时候天空这个象征变得真正切实起来的却不如说是比吕美这一边。之所以这么说,是因为她最近刚刚失去双亲。然而相对于乃绘有着强烈的欲望想填补眼泪和天空的空缺,比吕美则是干脆地把这个缺漏留在了那里。这个对于天空的态度的不同,才是和真一郎的恋爱问题直接连接着的。 此外,想要成为绘本作家的这种将希望寄托于虚构与现实两面的真一郎恋爱上会在这两人之间摇摆的观点来看也很自然。他作为一个有血有肉的人喜欢比吕美的同时,却又不能放弃将目光投向乃绘。最终话里说道“我喜欢的是比吕美。不过我看到你心就会震颤。”也就是表明,他曾一度不能将对人的爱和对崇高的东西的憧憬区别开来。然而,通过对这个事实的自我发觉,真一郎就变得能够选择比吕美了。而这对于乃绘来说并不一定就意味着是坏的结局。这是因为她对眼泪和飞翔的探究本来一开始是与真一郎并没有关系的。或者甚至可以说,与真一郎的分别在一定程度上反而保证了她的探究。比如说,乃绘一时间并没有能够接受给雷轰丸立了墓碑的实际上是比吕美的这个事实。然而她最后来到墓碑前是意味着她开始面对至此一直逃避着的雷轰丸的这个诅咒。这个行为使得真一郎将虚构雷轰丸放飞而成为的可能。他就这样朝着天空飞去了。然而,这并不意味着像是乃绘和天空向连结了之类的结论,相反地,正是由此她与天空实现了诀别。 既然是故事就难免迎来一定的结局,作为构成这个过程的“区别不能”,或是“摇摆不定”的态度正是冈田麿里式文法的亮点。这是因为成长正是要通过这种浮游不定才能被描绘出来。而因为这种不定的感觉所带来的神秘性或是幻想性更是锦上添花。 例如,为了将问题简单化,我们选取三个事实上可以说是冈田原作的作品作为素材:true tears,花开伊吕波,那朵花。虽然那朵花的面麻是一个例外,本质上三部作品全部都是王道的青春群众剧。也就是说,在这里一般意义上的超越性的东西,SF式的东西是不会登场的。例如神,或是魔法,又或是极度发达的科学技术之类的设定全都没有呈现在故事当中。于是这些作品一眼看上去就仿佛能够简单地被真人电影化。然而在我们注意到下一个瞬间的时候,我们就会感触到想要实现这些作品的真人化大概是绝对不可能的了。这是为什么呢?答案很简单。因为这些作品描绘的风景实在是太虚美了。 想要捕捉这种美绝非难事。这是因为作为背景的美,能够感到其素朴的感觉。至少这三部作品在这点上无一例外。  这与某种流行的趋势是背道而驰的。是什么呢?就是圣地巡礼。以京都动画为代表的带有圣地巡礼式思路的作画,都是以精细而美丽的画面存在作为前提,却基本上采取模写真实场景的画法。 .jpg) .jpg) 这样就能给予观众一种和虚构的现实相连接的感触,引起强烈的消费运动。而作为真实场景的鹫宫神社以及京都动画等作为圣地都会随之改变。 当然,上面冈田的作品其实也是有圣地巡礼性质的。true tears是富山县,   花开伊吕波是石川县,  而那朵花就是秩父,  各自的地区都有以跟动画相应的形式搞起各种当地活动。然而,从画面里感觉到的印象却是动画中的以这些地方为原型的风景都是比现实更为美丽的这一点。 这并非是毫无理由的事情。一个理由就在于这些作品都是通过聚焦田舍乡下的景点来描绘自然的这个特点。就像以前著名的文艺评论家小林秀雄所说的“有美丽的花存在,而没有花的美这种东西”,勉强点说,这些动画里描绘出的正是“花的美”。然而“花的美”又是什么呢?这就是逝去之物的美。这就是一种法国哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂式的自然,评论家浅田彰式的自然。于是这里描绘的自然在从本质上是一种与现实绝缘的自然。 然而这是故意这样描绘的。这是因为这些作品表层的主题都恰恰是“青春”。这是一种被抽出的青春,一种逝去的时间。确实青春可以被认为是被万人所共有的东西。然而实际共有的只是一般性青春到来的时代,也就是思春期的普遍性而已,并非具体的事件。无论是从本质上亦或是从通俗上,看完这些作品能够联想到“确实我的高中时代也曾是这个样子啊”的人恐怕是不存在的。这些作品就是被做成了不会让人这么联想的。 然而青春就正是一种这样子被描写出来的主题。它并没有作为直接被共有的东西,却是一种在说不定谁都曾经历过那个时代,谁都曾接近过那种体验的这点上被人们所共有的概念。所以,不应该是现实性的去描绘,只有采取虚构的笔触才能描绘得出来。 自然的虚美和这种虚构性共奏。幻想性这个词正是指的这种现象。作品里登场的孩子们正是与这种虚构创作在嬉戏着。如此一来,成长一眼看上去也变得让人感觉到像是与这个时代的诀别一般了。也变得让人感觉到这个主题的目的正变成了精神分析里的去势的开始,和Fort-Da的游戏的结束了。冈田所描绘的世界魅惑我们的的确应该说是一种怀旧的纯粹的美。它越是美,就越是让人感觉到一种不得不超越它的诱惑。这是因为,只要它还是怀旧,就是作为一种曾经也许存在过的,而现在已经不存在的东西而出现的。面麻所象征的正是这种问题系。她作为少年时代的亡灵而回归到现代,那么如果这是通俗性的关于成长的故事的话,与这个亡灵的诀别就成为了故事的最终目的。然而这样就好了么? (去势:对可能会失去性器的焦虑情态。根据精神分析学的观点,所有男性(成人或儿童)都会产生去势焦虑。这种去势情态主要表现为失去阳具——在去势的威胁中阻止男孩沾染手淫,失去性欲快感能力;或者丧失男性特征。除了男性,精神分析学家断言女性也会产生去势情结,在这种情结的作用下,她们感到自己“被去势了”,感到有一种强迫性冲动,要证实身上存在着阳具的象征性替代物,或者对任何器官或活动已经同阳具等位而感到焦虑。) (Fort-Da:弗洛伊德曾经描述过幼童的一种奇行,他发现他们有时会把自己藏起来,好让大人找不着,这时他们会感到格外的紧张,深怕大人会自此忘却他们,甚至趁机抛弃他们。可是在这个躲藏的过程里,他们却又享受着刺激的快感,把它当成一个好玩的游戏。然后,他们或者被发现,或者干脆耐不住性子自己跑了出来,与父母相拥团圆。这就是有名的“去/来”(fort/da)游戏,后来成了精神分析史上著名的模式,引起无数的诠释和争论。) 此时,作为怀旧的自然之美,就成了与刚才所提到的作为死的表象的天空极为相通的概念。反复说过的乃绘的为了将“送出去的眼泪”取回的这个使命,其实就是对于失去的东西的一种渴望。她很悲伤却哭不出来,而受眼泪的恩惠的却是比吕美和爱子。第十二话里看到哭泣着向真一郎倾诉爱意的比吕美的眼泪,乃绘说道“你的眼泪很漂亮”。可是她却不会去收集这种眼泪。这是因为,恐怕她已经发现了,这种欠缺感是不能用别的东西所填补的。  原本乃绘的眼泪就是从她祖母那获得的东西。临近去世的祖母对因悲伤而泪流不止的乃绘说道“我就快要去‘天上’了,到时候帮乃绘把眼泪也给你带走啊,这样就不会再哭泣了”。随后乃绘就这样失去了眼泪。当乃绘的哥哥指出这是不可能的时候,祖母就说到这不是谁都可以的,只能将最为珍贵的人的眼泪带走。当然,这里说起来只是限定于这个场面的谎言般的话语。而当初乃绘收集眼泪说起来则是由接近这个谎言的形式成立的。所以才无视了祖母所说的几个条件。例如,能带走眼泪的只有死者之类的。所以乃绘的使命之所以是不可能被实现的是因为她是活着的。 然而,活着又是一种什么东西呢?当然那是指将自己的身躯放置在不是幻想的现实之中。例如放浪息子的幻想性并非是怀旧的现象,而是被抽取出的现在,也正是二鸟们活着的现实。在龙与虎里,也正因为此亚美和实乃梨才不得不起了冲突。这个原因正是在她们身体上所含有的现在性里。也就是说,与她们的精神和环境某种意义上毫无关系地不断生成和成熟的身体在逼迫着本应是主体的人格们发生一步步的态度决定变化。这里与其是想说精神和身体的二元分离性,不如说是故事和身体的对立。故事是在想方设法地将想要加速的身体的时间放缓。 此时,故事这个词就变得和原来它所含有的宽泛的文脉和含义毫无关系,在这个场合它指的更像是将她们的故事通过动画这个包装包裹起来的这件事本身。而在这种特殊的词的使用方法里,故事和自然的美相得益彰。如果说圣地巡礼的逻辑是想要将角色提取到现实中来的话,怀旧的逻辑则是要将角色封印到更深一层的虚构当中去。当然,虚构的登场人物活在过去是在某种意义上是很自然的。这是因为,过去这个概念本身就是一种虚构。而这两者真的是同样的虚构么?——冈田麿里所描绘的并不是这种不死者的乐园。 冈田在描绘性的时候,同时也是在描绘生。将这点极为明显地表现出来的就是坟墓的这个主题。就像前面数次说到的一样,比吕美为雷轰丸做了坟墓,而乃绘最后终于能将这个墓肯定,是因为这个墓是活着的生命的任务。最终话最后的场面里,在雷轰丸的墓前向天空撒去的乃绘的眼泪,正是作为了承担了别的生命死亡的情绪的丧的产物而存在。对于将死作为背景活着的生命来说,生不是指别的,就是体验无尽的和难以忍受的丧的这个过程。  但是,这并不意味着仅仅是一种对怀旧的废弃。这是因为那朵花里的面麻也背负着同样的条件。第三话里有个给人留下深刻印象的场景。那就是,面麻面向佛坛的场景。那个佛坛祭奠者主人公仁太的已故母亲。面麻在那对着她膜拜,说出“比起照片本人要好看多了”,“面麻虽然死掉了,但总的来说还是比较有精神的”之类的话,而后哭了出来。令人惊异的是,这里出现了凭吊死者的死者——与他人的死一起凭吊自己的死——的出现。  然而,按照上一节里的类比的话,这个面麻就正应是怀旧的象征。事实上对于仁太,鸣子,雪集们来说面麻正是这样的对象。死者是不会复生的。就因为这样,这种思念不得不以一种合适的形式迎来它的结果。可是,当说道这对于本应是亡灵的面麻来说也是一样的时候,自然的美这一概念的意思就会悄然发生扩张。如果说圣地巡礼式的风景达成了将现实的人类和角色相连接的机能,而有着怀旧美的自然不就是有着在虚构中链接生者和死者的作用了么?这对于通过抽取性征描绘了“无”和“有”的存在论式差异的冈田来说是一个切实的问题。面麻是存在亦或是不存在的这个问题,和能否连通两个领域的问题一起被两重地提了出来。至少只要面麻是在凭吊仁太的母亲,她就想要解决这个问题。而当死者自己在凭吊死的时候,难道不就是在一直被认为只有通过与现实的关联性或是极端的与现实的无关联性才能保持其强度的动画的这种媒体里生出了一种内在构造性的强度么? 当然这只不过是一个假说而已。然而,如果说,这部作品确实是由“这种舞台准备是通过动画再现的美丽自然风景”和“只有通过死者的实际存在的这种虚构创作才能表现”的这两个虚构的重叠而成立的话,那么这里就确实可以想象出秘藏着的动画的可能性。冈田麿里这个脚本家是怎么想的反而就不是问题了吧?可以确定的是,她的视线捕捉到的是这种好似海市蜃楼般的场景。 本文的续:如何评价龙与虎,true tears,那朵花,选择感染者,花开伊吕波,铁血的奥尔芬斯的脚本家冈田麿里? 喜欢本文的话欢迎去原答题链接赞同支持:如何评价动画剧作家冈田麿里? - Macro kuo 的回答 郭文放 2012年9月18日 日本东京 拓展阅读: 如何评价未闻花名原班人马制作的剧场版动画《心灵想要大声呼喊》(心欲呐喊)? - Macro kuo 的回答 - 知乎 动画考察42 恋爱,心情/话语,家族——脚本家冈田麿里的恋爱剧和《心欲呼喊》《铁血的奥尔芬斯》的关系 - 动画考察 - 知乎专栏 如何解读《未闻花名》这部动画? - Macro kuo 的回答 《未闻花名》的泪点是什么? - Macro kuo 的回答 动画考察28 “循环”动画的“怀旧”——从《魔法少女小圆》到《selector infected》(中日双语) - 动画考察 - 知乎专栏 |